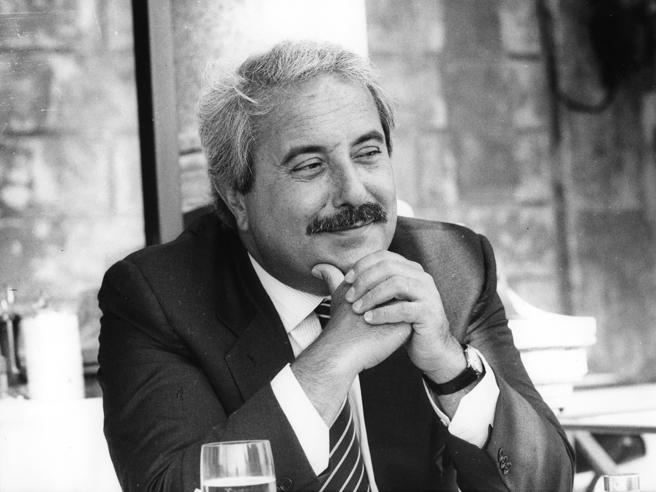

Il 23 maggio 1992 la mafia uccideva il giudice Giovanni Falcone.

Nel tratto dell’autostrada A29, da Punta Raisi a Palermo, alle 17.58, la Fiat Croma saltò in aria con a bordo il magistrato antimafia. I mafiosi, armati dai capi di Cosa Nostra Totò Riina e Bernardo Provenzano, avevano posto una bomba con 500 kg di tritolo in una galleria scavata sotto l’autostrada. Nell’attentato persero a vita la moglie Francesca Morvillo e gli uomini della scorta Rocco Di Cillo, Vito Schifani, Antonio Montinaro.

Falcone era un giudice siciliano che aveva dedicato la sua vita alla lotta contro la mafia, ottenendo dei risultati straordinari e diffondendo, con le sue apparizioni pubbliche, il coraggio di opporsi contro ogni forma di sostegno alla mafia.

Un magistrato preparatissimo, che aveva ben capito la complessità e la vastità di “cosa nostra”. E come per contrastarla servisse un lavoro di squadra fatto in modo molto accurato. Lo dimostra un episodio inedito, relativo all’omicidio del giudice Rosario Livatino il 21 settembre 1990. Il giovane magistrato conosceva bene Falcone e Borsellino, avevano più volte collaborato, scambiandosi documenti e analisi. Così quel giorno entrambi si precipitarono ad Agrigento e Falcone addirittura collaborò, con preziosissimi consigli, all’interrogatorio di Pietro Nava, il coraggioso e fondamentale testimone dell’agguato a Livatino. Lo racconta Sebastiano Mignemi, allora neanche trentenne pm di Caltanissetta che insieme al collega Ottavio Sferlazza fu titolare della prima inchiesta sull’omicidio di Livatino. Oggi è presidente del Tribunale del riesame di Catania, e ha raccontato per la prima volta quell’importante episodio riportato nel libro “Rosario Livatino. Il giudice giusto” (Edizioni San Paolo) di Antonio Maria Mira.

Commenti recenti